发展历史

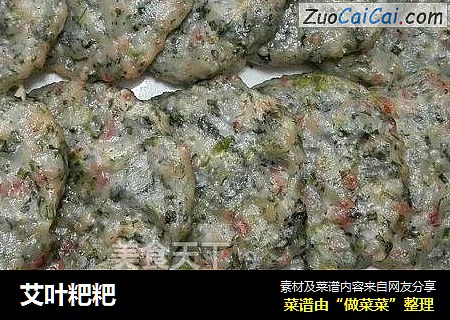

每年农历三月三日吃蒿子粑,是江南、江淮一带民间传统风俗。据祖辈老人传下来的说法,“三月三”是一切亡灵的节日。这一天家家人人吃蒿子粑,为的是纪念死者,同時祝愿人人健康长寿,不为病邪所侵。蒿子名叫蒿草,属草本植物,俗名粑蒿,叶面呈绿色,叶底微白带绒毛。入春后,生长于低岗野地,采撷后捣碎,浸泡,去汁,揪干,然后用米粉加水拌和,也可加进腊肉等佐料,做成圆粑粑。可用蒸笼蒸,也可蒸熟后用菜籽油将两面煎炸至金黄色,外酥里软,口味更佳。这种蒿子粑带有绿色野菜的清香,鲜香可口,实乃最具地方特色的食物。

蒿子粑粑在江南地区又可称为青团。是中国南方地区传统的小吃,广泛用于清明节期间食用。

由来

在中国古代,每逢寒食节,人们便不生火做饭,只吃冷食。冷食是事先做好无需加热的食品。蒿子粑粑是皖南一带的小吃,因其色调而得名。用清明前后才有的一种艾草的汁拌进按比例配好的糯米/粘米/面粉里,手工揉匀,再根据各人喜好包裹进不同的馅料蒸制而成。

在中国其他地区也有类似的传统糕點,制作方法及食用习俗与青团大同小异,皆为清明前后的糯米/粘米制食品。在广东及台湾客家地区称为“艾粄”,江西客家地区称为“艾米果”,在闽南及潮汕地区称为“艾粿”,而广府地区则常称作“艾饼”[3]。制作好的青团食用起来清甜甘香,软糯可口,带有艾叶香气。

制作方法

| 做法【一】 | |

| 材料 | 糯米粉、嫩艾草、花生、红糖、花生油、芭蕉叶 |

| 第1步 | 嫩艾叶洗净 |

| 第2步 | 芭蕉叶洗净擦干,剪好 |

| 第3步 | 洗净沥干水 |

| 第4步 | 锅内放水烧开,放艾叶焯水两分钟 |

| 第5步 | 捞出过凉水并挤干水分,切段 |

| 第6步 | 放入果汁機打成汁 |

| 第7步 | 把艾草糊加到糯米粉中 |

| 第8步 | 揉成光滑的面团 |

| 第9步 | 花生米炒脆去皮,碾成较碎的花生颗粒 |

| 第10步 | 加入红糖 |

| 第11步 | 擦點花生油在手心,以防粘手 |

| 第12步 | 取小块面团,中间加入花生糖馅 |

| 第13步 | 收口滚成圆团放在芭蕉叶上 |

| 第14步 | 颜色很清爽 |

| 第15步 | 水开后大火蒸30分钟 |

| 第16步 | 做得比较少,蒸熟后没得拍照就被抢光了 |

| 做法一详细步骤 » | |

| 做法【二】 | |

| 材料 | 艾叶、糯米粉、白砂糖、白芝麻 |

| 第1步 | 清明前后釆摘的艾叶尖,洗净放入锅中焯水。再放凉水中清洗一遍,控水,备用。 |

| 第2步 | 加入适量水,加入艾叶。放入豆浆機中,按果蔬汁键,打成艾叶泥。 |

| 第3步 | 这是把艾叶水过滤后留下的渣。 |

| 第4步 | 把糯米粉加入艾汁中,忘记拍艾叶汁的照片了,适量加少许艾叶泥。与糯米粉揉匀。 |

| 第5步 | 预热电饼铛,搓成艾叶粑粑小球,按扁,上面均匀粘上适量芝麻。放入电饼铛烤熟。(我家的是最基本的电饼铛,没有温度显示。自己看着把握就行。) |

| 做法二详细步骤 » | |

| 做法【三】 | |

| 材料 | 艾叶、糯米粉、面粉、白糖、植物油、小苏打 |

| 第1步 | 艾叶清洗干净,放入开水中煮,放少量小苏打,煮2分钟。煮好的艾叶放入破壁機中按果汁键打成汁。 |

| 第2步 | 将糯米粉,面粉,白糖放入艾叶汁中,揉成面团。 |

| 第3步 | 手上沾點油,将面团掐一块,揉圆在压扁。 |

| 第4步 | 冷水大火蒸,水开后改中火蒸15分钟。 |

| 做法三详细步骤 » | |

| 做法【四】 | |

| 材料 | 新鲜艾叶、粘米粉、糯米粉、红豆沙、糖 |

| 第1步 | 采摘新鲜艾叶,春天很多艾叶长出嫩芽,踏青顺便采摘回来做美味的艾叶粑粑 |

| 第2步 | 艾叶要用大量水泡两三个小時,每隔一个小時换一次水,然后放到开水里面煮一下,煮的時候放點食用碱,放碱的目的是不让艾叶煮的時候变色! |

| 第3步 | 然后捞起来,剁碎或者放到料理機搅拌碎 |

| 第4步 | 搅碎的艾叶放到糯米粉和面粉混合的粉里揉搓成粉团,拿个小粉团包豆沙馅,放到饼模里面压好 |

| 第5步 | 最好的艾叶粑粑,蒸锅里面铺上艾叶或者芭蕉叶,放入艾叶耙,蒸熟出锅,如果没有饼模,直接团成小团蒸也可,蒸20分钟左右就可以出锅了 |

| 做法[四]详细图解 » | |

| 做法【五】 | |

| 材料 | 艾叶、糯米粉、粘米粉、咸蛋黄、榴莲、花生油 |

| 第1步 | 艾叶洗净焯水。 |

| 第2步 | 料理機打碎。 |

| 第3步 | 加入适量糯米粉和粘米粉和成团。 |

| 第4步 | 咸蛋蒸熟压碎。 |

| 第5步 | 加榴莲搅拌均匀。 |

| 第6步 | 包在中间。 |

| 第7步 | 水烧开蒸15分钟。 |

| 第8步 | 出锅后,刷一點花生油防止干。 |

| 做法五详细步骤 » | |

| 做法【六】 | |

| 材料 | 艾叶、糯米粉 |

| 第1步 | 艾叶择洗干净。 |

| 第2步 | 把粗梗、根蒂掐掉不要;如果拌面蒸,不需要掐掉。 |

| 第3步 | 取少许食用碱,用温水化开,待用。 |

| 第4步 | 炒锅上火放水烧开,把化开的碱水倒进去。 |

| 第5步 | 再放入冲洗干净的艾草。 |

| 第6步 | 煮三分钟左右,软烂即可。 |

| 第7步 | 将艾草捞出,用凉水冲洗几遍,攥干水分。 |

| 第8步 | 将艾草、糯米粉放入盆中。揉成光滑的面团。 |

| 第9步 | 糯米粉和艾揉成的面团。 |

| 第10步 | 用湿毛巾盖上,静置30分钟左右。 |

| 第11步 | 把醒好的糯米面团分成大小均匀的剂子,压扁,包上豆沙馅。 |

| 第12步 | 把包好的粑粑上笼,大火蒸15分钟。 |

| 第13步 | 成品。 |

| 做法六详细步骤 » | |

| 做法【七】 | |

| 材料 | 鲜嫩艾叶、腊肠、糯米粉、面粉、温水、盐、葱花 |

| 第1步 | 鲜嫩艾叶洗净 |

| 第2步 | 将洗净的艾叶焯水沥干切碎,腊肠(或腊肉)切碎,加入适量葱花和盐 |

| 第3步 | 将面粉和糯米粉混合拌入上述食材中,加入适量温水揉成面团 |

| 第4步 | 手中抹油,将面团分成小团,压扁放入锅中蒸熟 |

| 第5步 | 清香软糯,好吃! |

| 第6步 | 也可以将小团压扁后,放入平底锅中煎熟,这个步骤没有图片,以后补上。 |

| 做法七详细步骤 » | |

注意事项

(1)蒿子尽量摘细嫩的尖尖,一定要先焯水,能够去掉其本身的苦味。

(2)根据个人口味,调配糯米粉和粳米粉的比例,从而使饼软糯可口,加鸡蛋味道更香,也依个人口味,加點姜末、香蒜末碎红尖椒等。

(3)有条件的话建议先将糯米粉过筛,那样蒿子糊会更加细腻没有糯米颗粒,饼吃起来会口感更好。

注:蒿叶属菊科,品种繁多,常见的有白蒿、青蒿、牡蒿、臭蒿等多种,其中做粑粑用的蒿叶便是一种香蒿,在野地里采摘的有一股淡淡的清香,有點像牡蒿。由于香蒿比较稀少,也用白蒿代替的,相对于香蒿来说口感要差一點。

流传地区

安徽皖南即安徽长江以南地区,池州、宣城、黄山等地;安徽江淮地区,既安徽长江以北、淮河以南的江北地区,包括安庆、六安、合肥部分地区,因为太平天国攻打江南导致部分皖南居民逃避战乱到江北地区安家,因此把这种小吃带到了部分零散的江北县城;浙江、江西、湖南等南方地区。

传说故事

每年农历三月三日吃蒿子粑粑,是安徽江南一带民间传统风俗。据祖辈老人传下来的说法,为的是纪念死者,同時祝愿人人健康长寿,不为邪恶所侵。

估计神农尝百草時代,先民们就知道蒿子可以食用了。祖先从九江来到鄂东南的,那还是明代嘉靖年间。1525年,朱氏皇帝把族人强制迁徙到人烟稀少的幕阜山北麓。先人背着干粮、农具、种子、行李、炊具,携妻子儿女,在官兵的押解下来到一个完全陌生的地方。水路是从九江逆流而上,到韦源口进入大冶湖。不知那時有没有大船供先民乘坐。徒步则是从瑞昌到兴国州(今阳新),期间跋山涉水,历经千辛万苦。最后定居在南山柯近溪,即大泉沟风景区的半山腰上。

族人从前在九江富庶之地,鱼米之乡终日劳作。天亮起床,劳作至巳時(早上九點)回家吃早饭。中午劳作至申時(下午三時)吃午饭,晚饭则是亥時,晚上九點以后。先人嗜食大米、豆类,间或在麦收季节吃一些面坨子。

先人视男人为一家之主,在家庭内部地位极高。早餐,中餐、晚餐的主食都是米饭,佐以新鲜蔬菜、瓜果。也有咸菜豆豉之类。黄豆做豆腐,绿豆熬稀饭,南瓜煮小麦坨子。当然也会用糯米做酒酿,稻谷烧谷酒。农妇则不同,她们要做家务,织布,晾晒粮食,舂米,喂猪养鸡,洗衣做饭。但吃饭的時候,她们吃稀饭,杂粮,红薯居多。

先人在迁徙的路上,每到吃饭時间,埋锅造饭,然后继续赶路。到了下雨,或柴火找不到的地方,就吃干粮。蒿子粑是少不了的。除了冬天,蒿草一年三季都有。农妇把大米磨成粉,掺水,和切细蒿子,揉成面团,再捏成一个个圆饼,上笼屉蒸熟。多做一些蒿子粑,带在行囊里。孩子饿了,就给他一个。先人们一路就这么走过来了。所以故乡一直有吃蒿子粑的习惯。

古代山民所生活的地方山高林密,毒蛇较多,時常伤人。为防蛇出山伤人,老祖先研制一种以艾蒿为主要成份的药物,拌上香甜食物,扎入蛇洞让蛇来吃,蛇吃了会死去,这种风俗叫扎蛇眼。同時,还编成对巴句敬告人们:“三月三,蛇出山,蒿子粑粑扎蛇眼。”后来,人们用蒿叶拌米粉做成粑粑,在三月初三这天吃。据说,吃了三月三的蒿子粑粑,进山劳作,出门办事,就不会遭遇蛇咬伤,而且一路平安,凡事吉祥。